Ke Mana Para Ilmuwan Kampus

Oleh SULISTYOWATI IRIANTO (disalin dari laman orisinal Kompas)

Indonesia diperjuangkan, dimerdekakan, dan dijaga oleh kaum intelektual, para pendiri bangsa. Kaum intelektual publik ada di mana saja, tidak terbatas pada pemilik ijazah doktor atau jabatan profesor.

Bahkan, jauh sebelum Indonesia merdeka awal abad ke-20, kaum perempuan intelektual mengirim mosi kepada Pemerintah Belanda untuk meminta persamaan di muka hukum (1915) dan hak politik untuk ikut dalam pemilihan Dewan Kota Batavia (1930).

Dalam tulisan ini, perhatian ditujukan kepada para ilmuwan kampus. Di manakah para ilmuwan kampus dan para pemimpin universitas ketika negara hukum sedang menuju runtuh (Todung Mulya Lubis, Kompas, 11/6/2024).

Padahal, Bung Hatta mengatakan, apabila perguruan tinggi bertujuan utama membentuk manusia susila dan demokratis, titik berat pendidikannya terletak pada pembentukan karakter, watak. Pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar.

Pembusukan hukum tengah terjadi di berbagai bidang, justru ketika pemerintahan Indonesia sedang demisioner. Anehnya dimotori secara kompak justru oleh lembaga-lembaga tinggi negara.

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama mengeluarkan putusan bermuatan nepotisme, mengatasnamakan kepentingan kaum muda. Parlemen sedang merumuskan berbagai revisi peraturan perundangan yang berpotensi melemahkan demokrasi dan membatasi hak asasi manusia.

Sementara itu, lembaga eksekutif mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial, seperti memobilisasi uang rakyat atas nama perumahan untuk rakyat dan menawarkan konsesi tambang untuk organisasi keagamaan di tengah kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah akibat ekstraktivisme pembangunan.

Hukum digunakan sebagai alat untuk mendefinisikan kekuasaan, yang semuanya tampak sah.

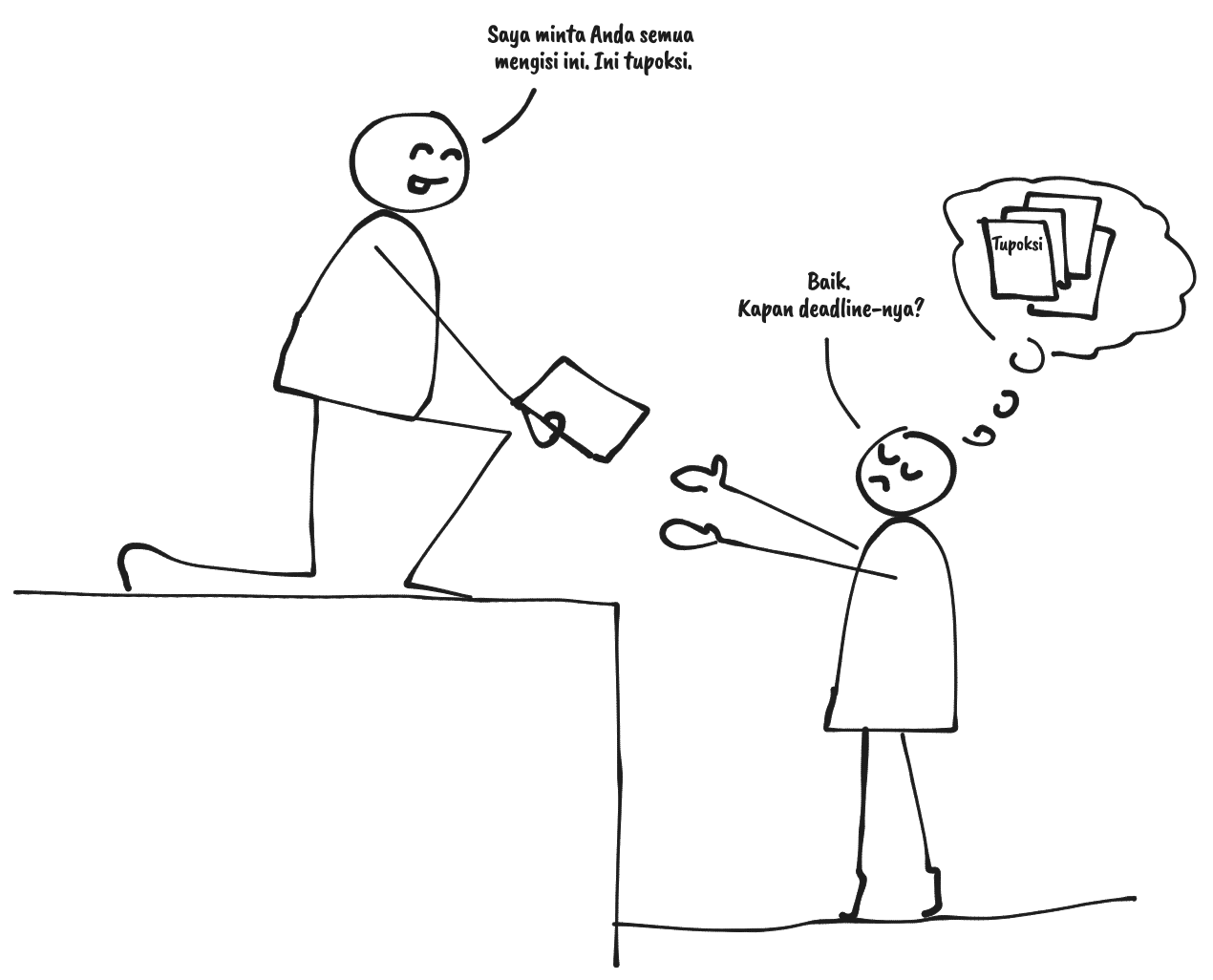

Rupanya para dosen saat ini sedang sibuk menjalankan perintah baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), khususnya Surat Edaran (SE) Dirjen Dikti No 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024, yang diteruskan oleh perguruan tinggi masing-masing dengan tajuk Ketentuan Jabatan Fungsional Akademik Dosen pada Masa Peralihan.

Begitu menyangkut masalah jabatan, dosen merespons SE itu sebagai perintah yang menentukan hidup dan matinya karier. Dosen tidak berkutik. Menolak akan berakibat kesulitan pengusulan kenaikan pangkat atau jabatan.

Bagian dari perintah yang paling membingungkan adalah: setiap orang harus mendefinisikan dirinya berkeahlian apa, di mana pohon ilmunya, cabang, dan rantingnya? Wacana ini sudah lama ada, tetapi saat ini menjadi perintah yang dikunci dengan tenggat waktu.

Memaksa ilmuwan membatasi keilmuannya dalam kotak-kotak kompartementalisasi keilmuan hanya demi kepentingan administrasi kepegawaian sangat melecehkan cara berpikir ilmiah ilmuwan dan mendemotivasi mereka.

Seolah, riset, publikasi, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen hanya semata bertujuan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat, dilepaskan sama sekali dari konteks kemaslahatannya bagi masyarakat luas.

Pertanyaannya adalah, ketika kecenderungan ilmu pengetahuan global saat ini interdisiplin dan transdisiplin, apakah masih relevan mencari kemurnian ilmu pengetahuan dan dibuatkan kompartementalisasi ilmu yang saling terpisah dari ilmu-ilmu lain?

Apakah semua ilmu pengetahuan bisa dimurnikan? Apakah relevansi kebijakan ini untuk masa depan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, yang seharusnya menjadi sokoguru bagi kemajuan bangsa di segala bidang?

Regulasi berlebihan, reduksi ilmu pengetahuan sebatas persoalan birokrasi, adalah beban berat yang dihadapi perguruan tinggi dan para ilmuwannya.

Para dosen dijadikan pegawai Kemendikbudristek, suatu keadaan yang sudah diingatkan mudaratnya oleh pendiri bangsa, Mr Soepomo. Ia mengingatkan, apabila universitas ingin maju, jangan berada di bawah jawatan pemerintah karena akan terbelenggu peraturan birokrasi. Tugas pemerintah adalah steering, memberi dukungan dana sesuai amanat konstitusi, bukan intervensi. Ia juga mengingatkan agar para ilmuwan Indonesia bisa mengembalikan zaman keemasan Sriwijaya sebagai pusat ilmu pengetahuan mancanegara.

Tampaknya, alih-alih mendukung, pemerintah dan struktur universitas justru membebani dosen secara berlebihan. Lihatlah dampaknya. Sampai hari ini, de facto, kemajuan industri dasar, seperti baja, petrokimia, dan berbagai industri bagi kepentingan kedaulatan pangan, kesehatan, energi, dan transportasi, hampir tidak terjadi. Kita masih tetap menjadi negara pengimpor terbesar untuk kebutuhan pokok rakyat karena pusat industri besar dunia tetap berada di negara-negara maju. Mengapa?

Karena di sini tak dikembangkan basic science dan basic research. Program dan dana penelitian yang ditawarkan Kemendikbudristek tak memadai untuk penelitian dasar, apalagi bekerja sama lintas keilmuan dan lintas universitas.

Akibatnya, ilmuwan bekerja dalam silo, dana kecil, hampir tak terhubung dengan ilmuwan lain, bahkan dalam satu fakultas. Hasil riset yang berdampak besar dan bisa menjadi acuan terdepan hampir tak terjadi.

Komentar 👆: Dulu saya berpikir bahwa ilmu tentang kebijakan publik (public policy) bersifat kualitatif dan ada di ranah ilmu sosial. Lalu dalam sebuah webinar yang diadakan oleh kampus saya, tercetus istilah “computational public policy”. Kalau sudah berhubungkan atau dihubungkan dengan komputer atau komputasi, maka bukankah ilmu kebijakan publik bisa bersifat kuantitatif dan menyeberang ke ranah ilmu rekayasa. Kebijakan penyeragaman demi kepentingan administrasi birokrasi kementerian juga mematikan kebebasan akademik. Dalam perintah itu tersirat tak boleh ada dua guru besar dalam bidang ilmu yang sama sehingga dosen dipaksa mencari ranting ilmu yang nantinya akan disematkan secara administratif sebagai bidangnya. Tidak dibiarkan seorang ilmuwan menyatakan dirinya ingin disebut sebagai ahli apa, yang tentunya dibuktikan melalui banyak karya ilmiah, kiprah dalam asosiasi kepakaran di bidangnya, dan peranannya dalam masyarakat luas.

Komentar 👆: Saya setuju bahwa idealnya, pemilihan rumpun hingga ranting ilmu harus tercermin dalam kegiatan Tridarma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, realitasnya seringkali tidak sesederhana itu. Misalnya, seorang dosen yang memiliki kepakaran di bidang hidrogeologi lingkungan mungkin akan menemukan bahwa pendanaan, baik internal maupun eksternal, lebih banyak tersedia untuk bidang hidrogeologi geotermal. Dalam hal ini, kegiatan penelitian dan layanan kepakaran eksternal dosen tersebut mungkin lebih berkonsentrasi pada bidang eksplorasi panas bumi, bukan hidrogeologi lingkungan.

Saya berpendapat bahwa mengharapkan konsistensi bidang ilmu dalam seluruh kegiatan Tridarma mungkin tidak realistis, terutama saat pengusulan kenaikan pangkat atau jabatan. Kita harus mengakui bahwa realitas di lapangan seringkali mempengaruhi kegiatan seorang dosen, dan ini harus dipertimbangkan dalam sistem penilaian dan promosi.Secara alamiah, universitas seharusnya tumbuh dari kesejarahan, konteks geografi, dan sosial budaya masyarakatnya. Seharusnya universitas di Papua bisa dijadikan center of excellence bidang kehutanan dan kehutanan sosial.

Universitas di Maluku menjadi terdepan dalam bidang kelautan dan kedaulatan pangan laut, universitas di Nusa Tenggara dengan geografi sabana dalam bidang peternakan hewan ternak yang bisa melepaskan ketergantungan Indonesia pada impor susu dan daging.

Komentar 👆: Harapan ini hanya akan terjadi bila ada perubahan saat kita menilai kinerja dosen atau peneliti. Kinerja bertaraf internasional hanya akan dapat diakui bila riset telah terbit di jurnal tertentu. Kalau ini tidak terjadi, maka riset tersebut tidak berskala internasional. Pemikiran semacam itu tak ada. Akibatnya, banyak universitas menjadi medioker saja. Padahal, terdapat 4.004 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, hampir dua kali lebih banyak dari China yang penduduknya lima kali dari Indonesia.

Kebijakan ini juga paradoks dengan dasar pijakan Kemendikbudristek, Liberal Arts and Science, yang melandasi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Inilah ideologi pendidikan yang menjadikan hebat sistem pendidikan di Amerika dan Jerman, serta memajukan universitas dan industri berbasis sains teknologi mereka.

Lalu, bagaimana apabila dalam satu kementerian, Kemendikbudristek, yang begitu penting bagi bangsa ini, prinsip pendidikan inkonsisten satu sama lain? Siapa yang jadi korban? Para mahasiswa, dosen, dan stagnasi ilmu pengetahuan.

Pemikiran ilmiah

Cara berpikir tentang pohon, batang, dan ranting ilmu pengetahuan bagi semua keilmuan adalah pandangan yang tidak realistis, apalagi hari ini. Telah lahir ilmu-ilmu baru demi pertumbuhan ilmu itu sendiri dan respons ilmuwan terhadap permasalahan masyarakat yang terus berubah. Ilmu-ilmu baru itu dilahirkan oleh kolaborasi inter/transdisiplin para ilmuwan yang tidak penting lagi untuk dipersoalkan apa asal ilmunya.

Komentar 👆: Terkait paragraf ini, benar memang tidak realistis. Tapi dalam kasus (setidaknya) di kampus saya, menjadi tidak realistis ketika kita terlalu kaku saat mengisi pilihan rumpun sampai ranting. Menurut saya permintaan data rumpun, pohon, batang, dst, itu bisa dianggap sebagai permintaan administratif saja, sebagai wahana untuk (secara administratif) menyediakan kamar karir virtual bagi setiap dosen.

Adapun secara substantif bisa ditindaklanjuti, mulai dengan membuat basis data kepakaran/fokus riset dosen sekampus (kampus manapun). Sampai hari ini sepertinya belum banyak kampus yang punya portal seperti ini. Seringnya kita menggunakan fasilitas berbayar, misal menggunakan Scopus atau Scival.

Secara substantif, basis data pohon-ranting sekampus tsb dapat digunakan untuk reposisi dosen secara fleksibel, dari prodi A ke prodi B. Atau kalau nomenklatur prodi dianggap terlalu kaku, kampus dapat meniru ITB yang memiliki nomenklatur Kelompok Keahlian atau Kelompok Keilmuan (KK) di tingkat fakultas. KK dibentuk sesuai dengan keserumpunan ilmu para dosen yang menjadi anggotanya. Jadi menurut nomenklatur ITB, dosen secara substantif ada di KK, sedangkan mereka berkegiatan pendidikan/pengajaran di prodi. Jadi prodi adalah penyelenggara program pendidikan, bisa S1, S2, atau S3. Seorang dosen bisa beraktifitasi di prodi manapun selama berkaitan dengan kuliah yang sesuai dengan rumpun ilmunya.

Dengan struktur ini, maka KK dapat berkembang lebih fleksibel dibandingkan mengubah prodi. Anggota KK A bisa pindah ke KK B yang ada di fakultas yang sama atau fakultas yang berbeda. KK juga dapat mekar menjadi KK baru ketika ada anggotanya bertambah dengan keserumpunan ilmu yang sudah bercabang.

Jadi tidak perlu jadi ruwet.

Masalah memang baru muncul ketika berhubungan dengan nomenklatur Dikti, misal di saat akreditasi. Tapi hingga saat ini, ITB masih dapat mengatasinya. Ilmu apa yang menghasilkan telepon seluler dan berbagai produk sains dan teknologi lain yang sudah merambah dalam keseharian hidup masyarakat? Tidak relevan untuk ditanyakan.

Laboratorium Nasional Los Alamos, lembaga ilmu interdisiplin terkemuka di Amerika, membuat pemetaan hubungan antarbidang ilmu berdasarkan lebih dari satu miliar pengguna data ilmiah dari lembaga riset terkemuka dunia. Mereka memetakan pola ketertarikan dan kutipan lintas jurnal, lalu menemukan bahwa hubungan antarbidang ilmu sangat tinggi, melampaui batas demarkasi nomenklatur keilmuan awal mereka.

Mereka menyatakan bahwa visualisasi pengetahuan membantu para peneliti menyusun pertanyaan yang melintasi disiplin ilmu dan mengidentifikasi peluang kerja sama yang terabaikan.

Berpikir ilmiah adalah proses meninjau ide-ide dengan menggunakan sains, pengamatan, proses investigasi, dan mengujinya melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah menemukan hasil pengetahuan baru yang bermakna bagi ilmu pengetahuan. Temuan yang satu akan menuntun para ilmuwan menuju pada pencarian dan temuan berikutnya yang tidak pernah berhenti dan tentu saja membutuhkan dana tak terbatas.

Di negara maju selalu ada skema pendanaan riset bagi ilmuwan di universitas yang tak terbatas dari pemerintah ataupun industri. Para ilmuwan sejati menghabiskan hidup mereka melakukan penelitian bekerja sama dengan ilmuwan lintas ilmu dan lintas negara, melahirkan temuan baru yang legendaris bagi masyarakat ilmiah, dan seterusnya dapat dikembangkan secara aplikatif dan bermaslahat bagi umat manusia. Dari mereka, lahir para pemenang Nobel dan tak satu pun orang Indonesia!

Epilog

Berbagai regulasi pemerintah justru mengalienasi dosen dari masyarakatnya. Terbatasnya kelahiran gerakan sosial di kampus hari ini, 26 tahun sesudah Reformasi 1998, dapat dicari penjelasannya dari hubungan itu. Tidak banyak muncul ilmuwan organik dan intelektual publik, yang memiliki watak cinta akan kebenaran dan menyuarakannya.

Bahkan, ada saja ilmuwan yang menyediakan diri menjadi pembenar bagi keberlangsungan kekuasaan, ikut terlibat, setidaknya tak berbuat apa-apa, ketika elite penguasa menjadikan hukum sebagai alat rekayasa politik dan berkelindan dengan korupsi politik.

Kisah dalam film Oppenheimer menggambarkan betapa bahaya jika seorang ilmuwan beserta hasil karyanya dikooptasi kepentingan kekuasaan. Capaian ilmiah spektakuler hasil kerja dengan segala kapasitas intelektual dan kepandaian dalam sekejap berubah menjadi pembunuh massal yang menghancurkan kemanusiaan dan peradaban.

Ilmuwan dan ilmunya bagaikan pedang bermata dua. Ia dan hasil karyanya bisa bermaslahat bagi umat manusia. Namun, bisa juga ia dan ilmunya digunakan sebagai corong kekuasaan yang bertujuan menguasai sumber daya, sengaja mencari kekuasaan demi ambisi pribadi. Apabila penyalahgunaan otoritas akademik dan produk ilmu terjadi, daya rusaknya bisa demikian besar. Terlalu banyak contohnya dalam sejarah.

**Sulistyowati Irianto,**Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia