Pendahuluan

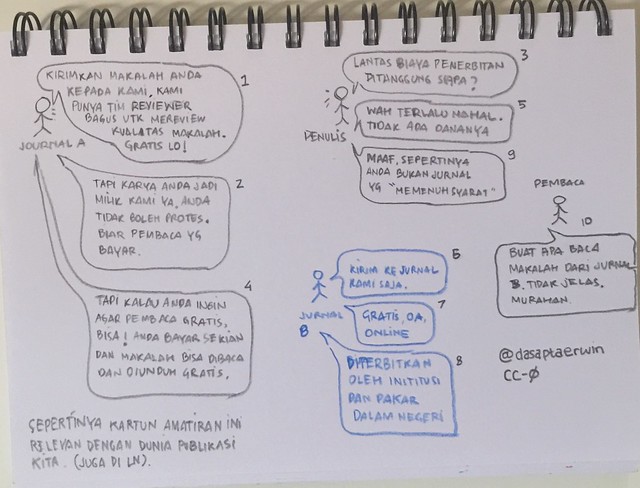

Saat ada waktu senggang, saya membuat gambar di atas. Apakah memang relevan dengan kondisi dunia publikasi ilmiah saat ini? Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun, via Twitter, saya memantau hal ini. Jurnal OA (open access) selalu diasosiasikan dengan kualitas rendah (setidaknya bila dibandingkan dengan jurnal non-OA). Tidak diindeks oleh ini dan itu. Tapi kalaupun telah diindeks ini dan itu, publik tetap meminta lebih. Fenomena di Indonesia, publik tetap meminta jurnal produk LN, yang diposisikan di atas produk DN. Apakah benar?

Beberapa hal berikut ini merupakan persepsi yang paling umum saat penulis mendengar kata-kata “Open Access”. Beberapa referensi utama yang saya gunakan dalam artikel ini adalah:

- Thinking about prestige, quality, and open access yang ditulis oleh Peter Suber untuk SPARC Newsletter isu no 125 yang terbit pada bulan September 2008. Sudah hampir 10 tahun, tapi nampaknya masih relevan hingga sekarang. Terutama di Indonesia.

-

Deep impact: unintended consequences of journal rank yang ditulis oleh Björn Brembs, Katherine Button, Marcus Munafò (ketiganya ahli syaraf) yang terbit di jurnal Frontiers of Neuroscience, tapi ada versi preprintnya di Arxiv.

Pertanyaan umum yang sering dijumpai

Oh kalau dari cerita di atas, maka akan sama dengan pertanyaan dari banyak orang yang saya jumpai di media sosial. Banyak yang meminta informasi, jurnal OA yang biaya publikasinya (maksudnya biaya APC nya rendah atau gratis) dan diindeks lembaga “S”. Sudah diberi beberapa nama jurnal OA DN. Tapi masih bertanya, “kalau jurnal terbitan LN ada?”.

Jadi pertanyaan dari saya adalah, yang dicari jurnal yang berpraktek dengan benar (sesuai kaidah ilmiah) atau jurnal yang dipersepsikan berprestise?

OA vs nonOA

Pasti kita akan mengutamakan jurnal OA (walaupun sebenarnya, kalau memilih untuk mengirimkan ke jurnal nonOA juga tidak ada masalah). Namun semisal ada daftar jurnal OA, yang akan dicari jurnal yang berprestise, atau jurnal yang berpraktek secara benar?

Dalam kasus komik saya di atas, Jurnal B terbit DN (dalam negeri), sudah diindeks, gratis biaya APC (mungkin ada beberapa yang menarik hingga Rp 2,5 jt bahkan Rp 5 jt) (Data DOAJ) .

Menurut data tersebut, ada jurnal terbitan DN bidang kedokteran yang menarik APC hingga Rp. 5 jt. Apakah pengelola jurnalnya ada yang bisa mengklarifikasi ini?

Kembali ke komik di atas. Setelah diberikan beberapa alternatif jurnal DN yang OA dan diindeks lembaga yang sama (“S”), maka Si Penanya kembali bertanya, “apakah ada jurnal yang terbitan LN?”

Dugaan saya karena jurnal LN dianggap berprestise dibanding jurnal DN. Asumsi keduanya memiliki mekanisme dan sistem indeks yang sama persis.

Kembali lagi, pertanyaan saya adalah, “jadi yang kita cari sebenarnya apa?”

Minta jurnal yang diindeks “S”. Sudah ada jurnal DN yang diindeks “S”. Lantas masih minta jurnal yang terbit di LN. 🙂

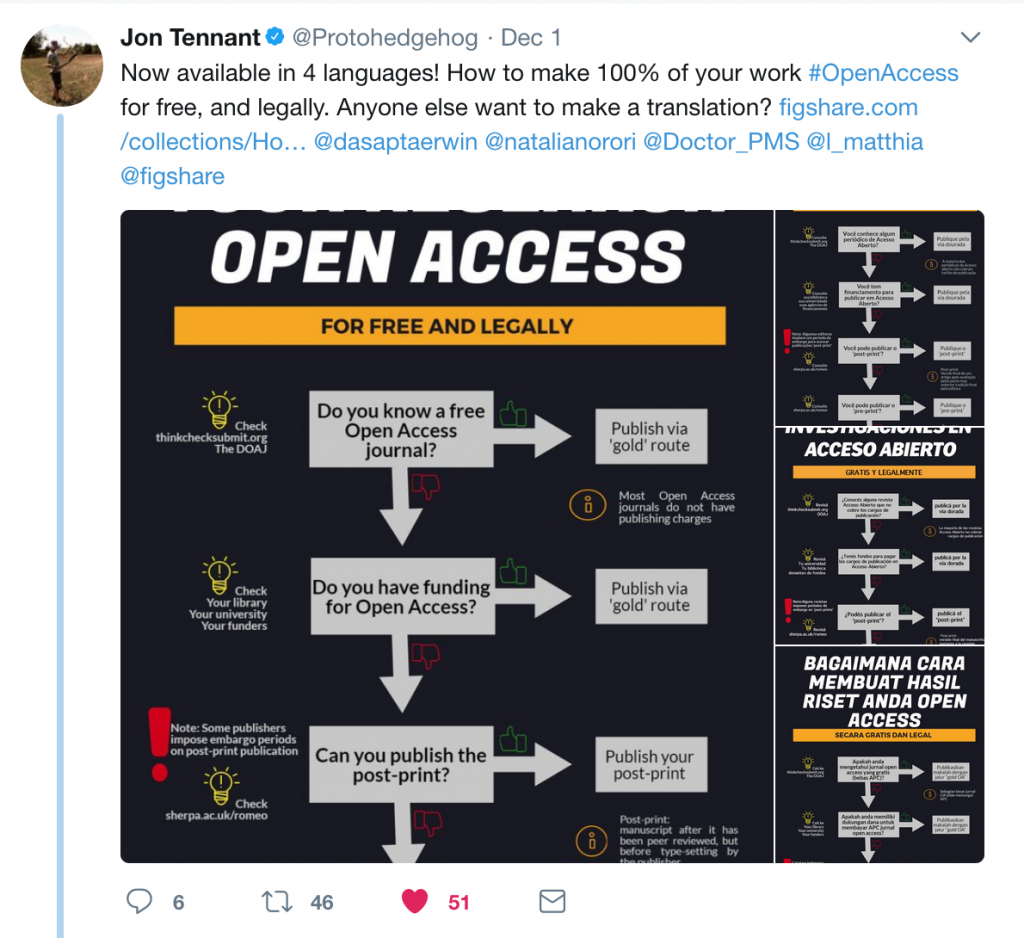

Masalah OA dan nonOA ini secara spesifik saya pernah tulis sebagai blogpost Pengelolaan jurnal ilmiah konvensional vs open access (ada 3 bagian). Juga di sini How to make your own work open access? (terjemahan dari blogpost dengan judul yang sama oleh penulis LN).

Kualitas vs prestise

Antara jurnal berkualitas dan berprestise sudah sering jadi perdebatan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di LN. Yang orang bilang pusatnya ilmu pengetahuan, di benua Amerika atau Eropa, ini juga dipertanyakan. Makin banyak orang bertanya:

- apakah reputasi sama dengan prestise?

- apakah jurnal berprestise selalu berkualitas?

- apakah jurnal yang tidak berprestise selalu berkualitas rendah?

Ada pernyataan yang bagus dari rujukan no 1, bahwa kebanyakan jurnal berprestise adalah jurnal toll access (TA). Kemudian penulis memberikan argumentasi sebagai berikut.

If most OA journals are lower in prestige than most TA journals, it’s not because they are OA. A large part of the explanation is that they are newer and younger. And conversely: if most TA journals are higher in prestige than most OA journals, it’s not because they are TA. A large part of the explanation is that are older or have a headstart.

Catatan: TA journal di sini adalah singkatan dari Toll Access Journal. Istilah yang dipakai penulis untuk jurnal berbayar (atau sering disebut sebagai subscription-based journal). Anda harus membeli makalah agar bisa membacanya, atau institusi anda melanggan jurnal tersebut agar Anda bisa membacanya secara gratis.

Jadi jurnal-jurnal yang saat ini dianggap berprestise tinggi (atau menurut bahasa kita, bereputasi) adalah jurnal-jurnal arus utama yang telah berumur tua. Dulu di LN, sebelum gerakan OA muncul, yang salah satunya dimulai oleh PLOS di tahun 2003, jurnal-jurnal lama justru beroperasi dengan modus nonOA. Gratis bagi penulis, berbayar bagi pembaca. Tapi seluruh hak berpindah dari penulis ke penerbit (lihat komik saya bagian kiri atas). Jarang ditemukan jurnal berusia muda (mungkin kurang dari 5 tahun) yang dapat menyaingi jurnal-jurnal tersebut.

Tapi hal ini sedikit demi sedikit berubah. Jurnal PLOS misalnya. Jurnal OA ini mulai beroperasi tahun 2003. Sekarang dapat menyaingi jurnal-jurnal arus utama nonOA. Akibat maraknya gerakan OA, maka jurnal nonOA pun memberikan opsi OA bagi para penulisnya, begitu makalah dinyatakan diterima.

Saat gerakan OA berkembang, maka banyak jurnal OA baru di LN. Yang berprestise dan yang dipersepsikan biasa-biasa saja. Kalau anda buka database jurnal OA (DOAJ), ada 73% jurnal OA tidak menarik APC (termasuk di dalamnya terbitan LN dan Indonesia).

Nah di LN sendiri, fenomenanya sama saja, jurnal-jurnal OA LN yg baru dianggap kurang prestisenya. Jadi para penulis masih mencari jurnal-jurnal OA yang dianggap berprestise, seperti PLOS, Nature Comms, dan yang sejenisnya. Yang mana jurnal-jurnal OA tersebut, bisa punya prestise karena mulai lebih dulu (baca usia tua), atau didukung oleh perusahaan penerbitan raksasa. Sementara itu proses penerbitannya (misal peer review, penyuntingan dll) akan sama saja dengan jurnal-jurnal OA yang baru.

Cerita di atas yang terjadi di LN akan sama saja dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jurnal-jurnal muda dianggap tidak berprestise walaupun telah melakukan praktek operasi jurnal yang baik, dan diindeks lembaga-lembaga tertentu. Kita (orang Indonesia dan LN) mayoritas masih dipengaruhi oleh “merk”. :).

Masalahnya, kalau untuk jenis produk consumable, masalah ini sudah diakui. Bahwa merk tidak menentukan kualitas. Tapi saat bicara jurnal, kita belum bisa mengakui bahwa tidak berprestise (dilihat dari merk) belum tentu berkualitas buruk. 🙂

Ditambah lagi dengan peraturan pemerintah yang menempatkan instrumen-instrumen pengindeksan LN di atas buatannya sendiri. Bukankah indeks bertujuan awal untuk meningkatkan jumlah dan jangkauan pembaca (readership)? Kenapa lantas dihubung-hubungkan dengan kualitas.

Ini rasanya akan berpotensi menurunkan minat (discourage) pengelola jurnal DN. Walaupun dari banyak percakapan saya dengan para pengelola jurnal DB via medsos, mereka menyatakan tetap semangat dan optimis. Bahwa tidak terjadi penurunan minat penulis untuk mengirimkan makalah ke jurnal mereka, walaupun jurnal tersebut belum diindeks “S”. Para pengelola jurnal berpendapat bahwa minat dari dosen-dosen berpangkat Asisten Ahli dan Lektor tidak menurun. Mungkin yang turun adalah minat dari para dosen Lektor Kepala dan Guru Besar. DUA JEMPOL untuk para pengelola jurnal tersebut.

Ukuran jurnal berkualitas dan prestises

Ukuran kualitas

Lantas apa ukuran untuk jurnal berkualitas? Banyak yang menjawab (termasuk Peter Suber, rujukan no 1) akan bergantung kepada penulis, penyunting, reviewer serta proses peer review. Kalau tiga hal itu yang diutamakan, maka mestinya prestise tidak perlu diadu dengan kualitas, karena setiap jurnal (baru atau lama) yang mampu memiliki dan menjalankan praktek jurnal yang baik, maka mestinya akan memiliki kualitas yang setara.

Ukuran prestise

Beberapa ukurannya adalah: usia jurnal, dampak secara luas (bukan HANYA Impact Factor), sirkulasi (versi cetaknya), dan pengakuan dari komite, asosiasi profesi dll. Dari empat komponen tersebut, hanya “usia jurnal” yang sifatnya obyektif. Dampak secara luas akan bersifat subyektif (apalagi Impact Factor), “sirkulasi” (sudah tidak relevan, karena mayoritas jurnal telah daring), “pengakuan” sudah pasti subyektif juga.

Impact Factor, walaupun berupa angka, tapi di zaman digital dan daring saat ini, tidak dapat relevan lagi menjadi indikator kualitas jurnal. Untuk menilai kualitas makalah, mungkin saja, tapi tidak tidak untuk jurnal. Karena, saat ini saat kita mencari referensi, maka yang muncul dari hasil pencarian adalah langsung makalah, bukan jurnal. Jadi keputusan untuk menyitat (cite) atau tidak, tidak lagi ditentukan di jurnal mana artikel itu terbit. Fenomena ini dijelaskan oleh rujukan no 2 (Brembs et al., 2013). Bahwa menghubungkan peringkat jurnal dengan skor IF memiliki keterkaitan kuat pada era 1960an, yang kemudian menurun, dimulai pada tahun 1990an saat dunia internet merebak, hingga sekarang. Di saat menjadi makalah sebagai rujukan, sudah tinggal sejauh klik pada tuts papan ketik.

… one can explain the trends in the predictive value of journal rank by the publication of the IF in the 1960’s (R2 increase is accelerating) and the widespread adoption of internet searches in the 1990’s (R2 is dropping).

Impact Factor jurnal menjadi tidak relevan untuk menentukan peringkat jurnal (yang kemudian berujung ke prestise) karena merupakan hasil perhitungan sitasi secara kumulatif dari seluruh makalah dalam kurun waktu tertentu, yang dapat meningkat signifikan dengan oleh satu dua makalah dengan sitasi yang meroket, sementara makalah lainnya nol sitasinya.

Penutup

Dari penjelasan di atas, terlihat adanya dualisme antara kualitas vs prestise. Prestise terutama akan berasal dari pengalaman bertahun-tahun dan kepercayaan subyektif. Ia bisa menentukan kualitas produk turunannya dengan imbal balik biasanya dengan biaya publikasi yang tinggi. Prestise bisa saja berawal dari kualitas yang kemudian didukung oleh pandangan bahwa tidak ada jurnal lain selain jurnal X.

Sementara kualitas, diperoleh dari pembinaan dan upaya keras dari semua pihak. Kualitas sifatnya akan lebih obyektif dan bertahan lama dibandingkan prestise.

Jadi sebagai penutup, sampai kapan kita di bidang publikasi masih bergantung kepada merk?

Sebagai bonus info tambahan, sejak kemarin di Twitter terjadi komunikasi intens yang berawal dari cuitan ini. Silahakn diikuti komunikasi yang terjadi. Salah satunya adalah cuitan yang menyatakan bahwa “… jurnal yang tidak ditulis dalam Bahasa Inggris patut dipertanyakan…”. Yang kemudian memicu komentar-komentar bantahan lainnya. Di sini dapat kita lihat, bahwa keterbatasan bahasa bukan hanya dirasakan oleh kita, tapi juga ilmuwan yang tinggal dan bekerja di negara yang tidak menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan utama.